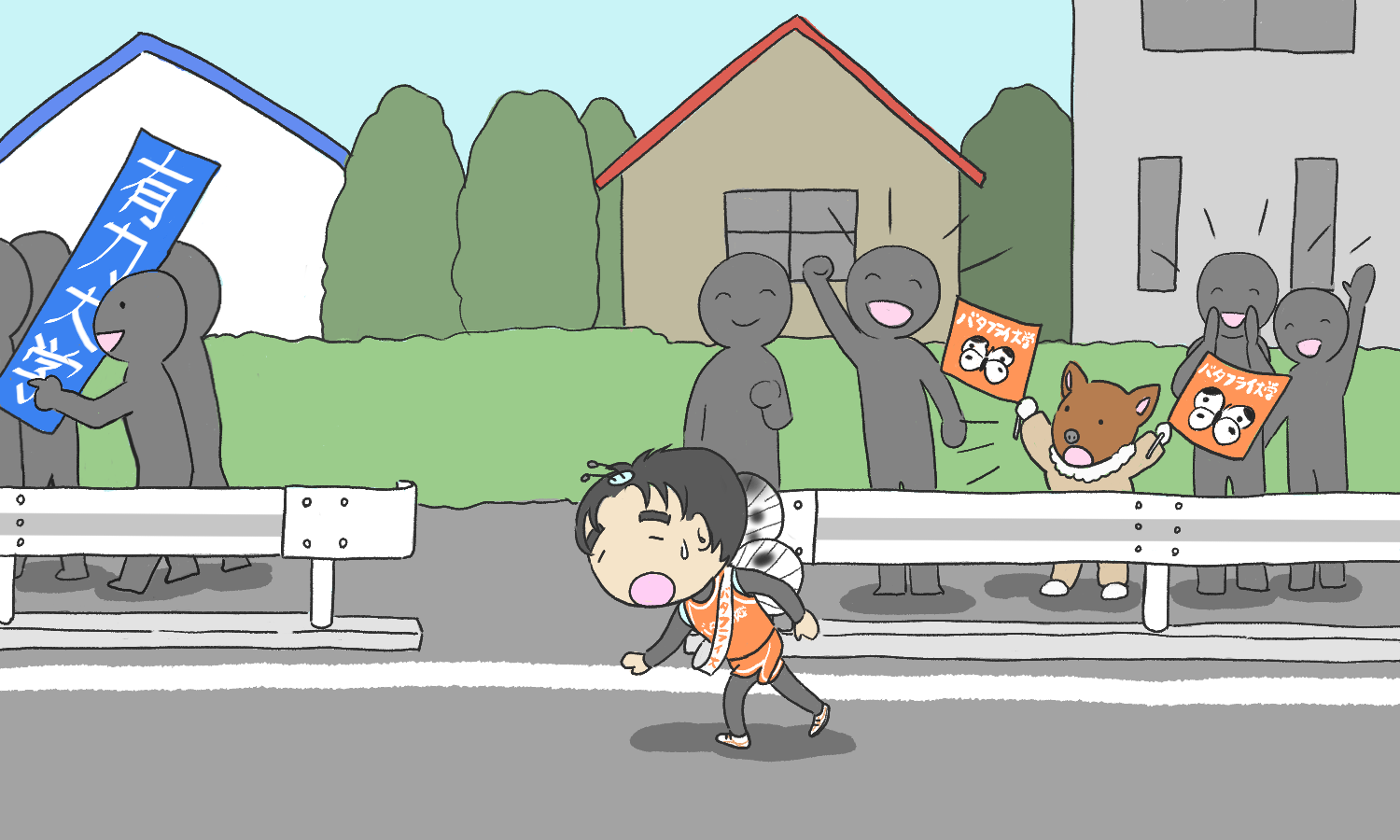

正月恒例の箱根駅伝をどうも見てしまう。見てしまうというのは、どうして自分がそれを見ているのかよくわかっていないからなのだが、それでもちょっと自分の家の近所や勤務先に近いところが映されたりするとなんだか嬉しい気持ちにもなる。

特に応援している大学というのも無いのだが、このところは青山学院大学が強くて、絵面的にも青学の選手ばかりが映っていて退屈してしまう。恐らく多くの人がそうであると思うのだが、自身の出身大学でもない限りにおいては、少し弱い(と目される)大学に肩入れしながら見るというのが正しい見方なのではと思う。

このようにちょっと弱い方にどうしても肩入れしてしまう心理のことは、アンダードッグ効果、つまり「負け犬」の方を応援してしまう心理としてマーケティングの世界ではよく知られている。

マーケターは自身の担当する商品やサービスを売る際にこのアンダードッグ効果をうまく利用したりするというわけである。とは言っても、いかに人気が無いかを主張したところでそれではバンドワゴン効果、つまり「みんなが買っている商品を買いたくなる心理」を後押しするだけで、アンダードッグ効果をうまく使うにはそれではダメだ。

肝心なのは「いかに頑張っているのか」アピールである。この商品が生まれるのにかかった歳月やその苦労などを主張したりする。本来ならば購入検討者にとってどうでもよい、その情報が案外と売り上げに貢献するというわけである。

その昔はプロ野球のファンの中にもアンチ巨人、あるいはアンチ・セリーグといったように人気球団や人気リーグを嫌うという理由だけで別のチームのファンになったり、パリーグのファンになったりという人が一定数いた記憶がある。今やJリーグをはじめ、よく言えば多様化が進んで、そこまで野球ばかりが人気ということでもないことから、そのような人は“絶滅危惧種”であろうか。

つい先日、お仕事でとあるベンチャー企業の方々とお話をする機会があったのだが、その中のおひとりは大企業出身ということであった。伺ったところ、入社した時点では以前、務めていたその大企業はまだ小さな企業であったのだそうだが、今や誰もが知るところの大企業になった途端、「自分のいるところではないな」と感じたらしく、こちらのベンチャー企業に転職したらしい。

その人に「ひょっとして“推し”のタレントが有名になったら離れるタイプですか?」と伺ったところ「その通り」ということであった。このような性質の人は一定数いるらしい。親の立場にしてみたら、自分の子供には安定した企業に務めて欲しいというのがよくある親心だろうが、弱小チームを応援したくなるという心理は止めようもない話だろう。もちろん、当該のベンチャーは決して負け犬なんかではなく、これから勝ち組になる会社だと、私もまた応援したくなったのである。

以上

コメント