神社や寺には大勢の観光客を集める場所があるが、訪れる人すべてがそこで祀られている神やその場所の歴史について詳しく知っているとは思えない。また、大きく立派に見える神社でも閑散としていることもあり、どのような点がそうした明暗を分けるのかは疑問である。

ここ最近、政治系のニュースでは、「石破おろし」に関するニュースが続いている。参議院選挙で自民党が議席を減らし、衆議院、参議院ともに与党が過半数を下回る事態となり、敗軍の将として責任を取らされる形となっているようだ。米国との関税交渉など重要な外交問題も控えているなかで、誰が日本を引っ張っていくのかに注目が集まっている。

他方、参政党や国民民主党など、議席数を大幅に増やした政党のニュースも目立ち、選挙におけるSNS活用も話題となっている。選挙活動や動画配信では、過激な言葉や主張によって人々の注目を集める流れが見られるようになり、「アテンションエコノミー」という言葉が盛んに取り上げられるようになった。

ノーベル経済学賞を受賞し、AIの生みの親としても知られるアメリカの経済学者ハーバード・サイモンは1969年に「人間の認知できる量には限りがあり、人間の注意(アテンション)は資源であり、注意を向ける行為は通貨のように価値を有する」と指摘した。これを踏まえ、1997年に社会学者のマイケル・ゴールドハーバーがアテンションエコノミーという言葉を提唱した。

アテンションエコノミーが思いのほか古い言葉だと感じた人もいると思うが、注目を奪い合う戦いとそれを巡る問題は古く新しい問題である。例えば江戸時代では、「天下一」という言葉が市井に溢れ、気軽に天下一を名乗られることを危惧した江戸幕府5第将軍徳川綱吉によって1682年に天下一の商業的使用が禁止されている。

広告業界では事実と異なる情報や誇張表現が常に問題視されてきたわけだが、近年ではSNSを始めとした新しい情報源による情報の偏りが懸念されている。また、過激な広告や不適切な表現による消費者の疲弊なども指摘されている。では、私たちはアテンションエコノミーから脱却すべきなのだろうか。

アテンションエコノミーがない世界でも、消費者に企業は自社の商品を知ってもらう必要があるので、広告というものは存在する。ただし、おそらくそれは「醤油ラーメン 690円(税込み)」のような無機質な情報となるだろう。有名なタレントやキャラクターが商品を宣伝することもない。商品に関する誤った情報が流れたり、誤解を招く表現が使われたりすることが格段に少なくなるので、消費者トラブルなどの抑制につながるとはいえる。

一方で、そのような世界を端的に「つまらない」という人もいるだろう。また、人間の脳では事実だけを伝えられても記憶するのが難しいという問題点もあるし、事実だけを伝えられても内容がよくわからないというものもあるだろう。

CMや広告が人々にとって面白い、あるいは有益と思われている以上、企業にとって広告にコストをかけるのは半ば避けられないことでもある。人々が自らに向けられた情報を吟味しつつ、法の規制の下で、注目を奪い合う戦いが行われていくことが、今後の社会では目指されていくのかもしれない。

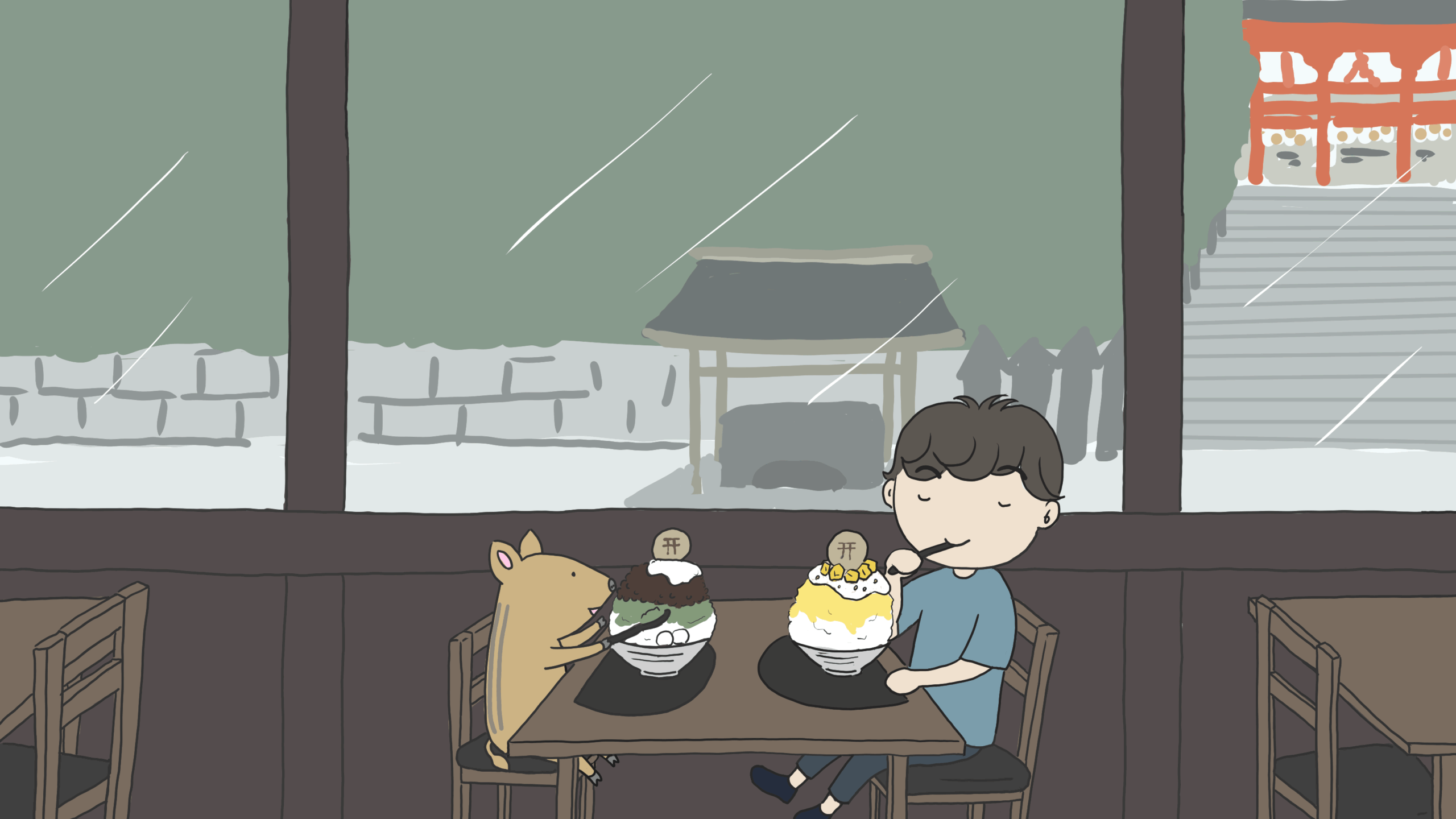

私は閑散とした神社に行き、そこにある喫茶店に寄ることがあるのだが、神社自体が空いているので、店にはいつも並ばずに入ることができる。注目されてほしくないと思う反面、閉店しないか心配である。

(オウセイ)

コメント