オランダの画家レンブラントの絵画『夜警』は、独特な光と影の描写や人物描写によって人気を博した彼の代表作である。実際は昼の風景を描いていたのだが、時間経過による変色が原因で現在の姿になってしまったらしい。

国家とは何か。マックス・ウェーバーはこの問いに「暴力の独占」と答えた。また、国家が力を持つのは「万人の万人に対する闘争」を防ぐためだとホッブズは『リヴァイアサン』で示した。無論、アメリカでは銃の所持が認められているし、日本でも素手で人を殴ることはできる。しかし、法の下においてこれらの暴力は基本的に禁じられており、暴力を合法的に行使できるのは国家のみというのは世界中の国における原則であるといっても過言ではない。昨今でもトランプ大統領による移民に対する軍の投入が話題となったが、警察や軍といった暴力が政府によって独占されているが故に市民の暴力が制限され治安が維持されている一方、政府が暴走しないように監視するのも民主主義国家における国民の使命といえるだろう。

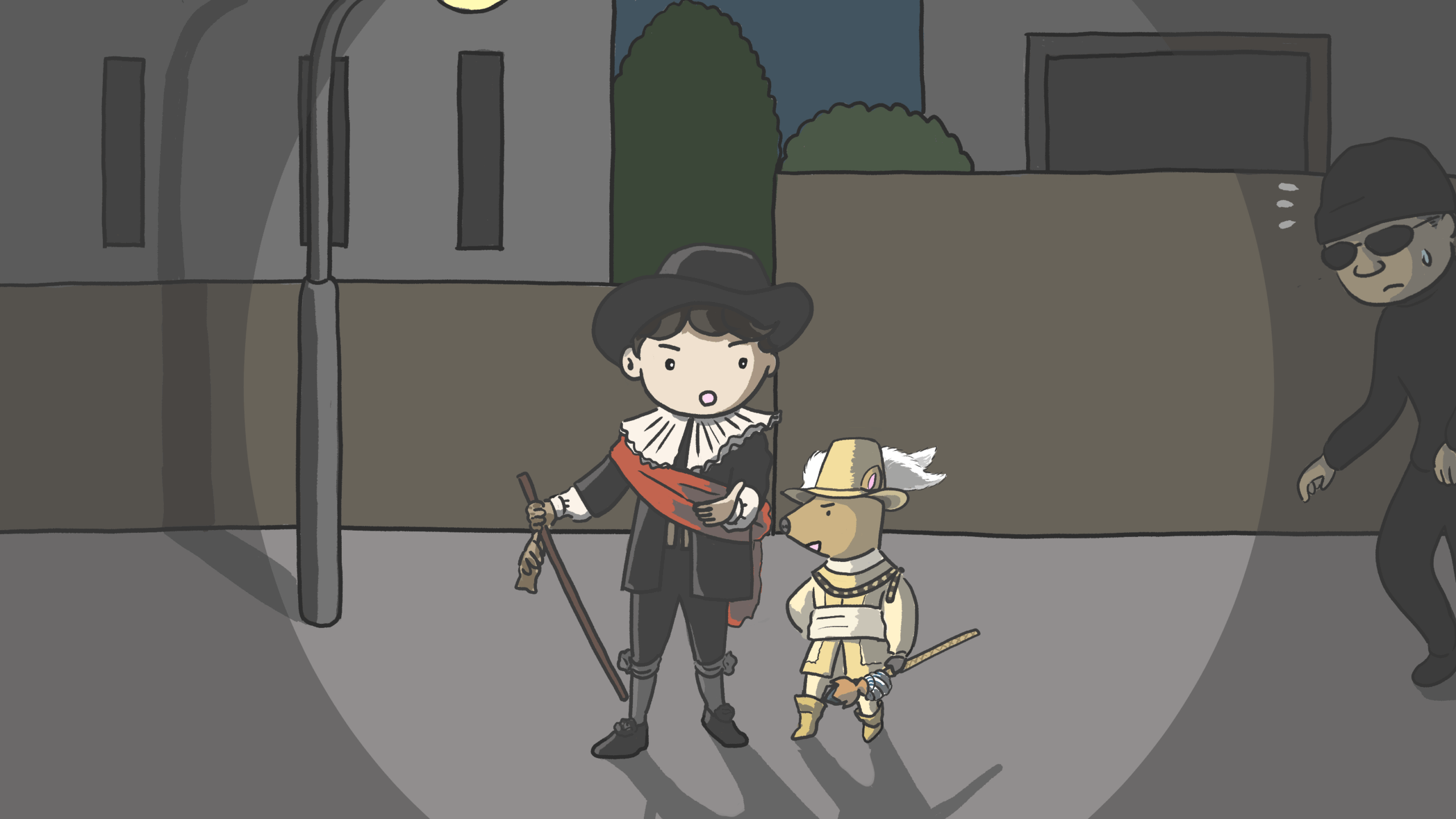

暴力の制限と治安の維持は国家における最低限の機能であり、それは政府の役割といっていいだろう。しかし、それだけではいわばノーオプションというもので、小さな政府や自由主義国家と呼ばれる国の在り方ということになる。小さな政府は税金が少ないが、社会保障や公共事業も少ない。夜に町を警備する程度の役割しか果たさないことから、夜警国家と批判されることもある(昼も警備していると思うが…)。

小さな政府にも光と影があるわけだが、メリットの1つはやはり税金が少ないことである。また、同じ事業でも民間が取り扱う方がより効率的・サービスが良いという傾向もあるだろう。また、産業や商業における規制が少ないため、新しい技術やサービスの展開における障害が少ない。基本的に「小さな政府」論は政府の機能を最小限にすることで政治による介入をなくし、効率的な市場経済を実現することを目標としている。

小さな政府の影、つまりデメリットについては、社会保障が乏しいため格差が生じやすいというのが大きい。また、国家による事業が少ないので、道路整備や教育など、事業者の利益が出にくいが社会全体の利益になるサービスがしばしば過少になる。また、市場の効率という点についても、大企業等による独占などによって、自由な競争が妨げられる可能性があり、政府による介入がないことが必ずしも市場の効率性を担保するものではない。

郊外の家に帰ると、夜の光の少なさを感じる。小さな行政ということだろうか。見回り等があるとも考えにくいので、夜警国家という言い方もできなそうである。

(オウセイ)

コメント