自民党総裁選で指名された高市さんが「ワークライフバランスを捨てます」と発言したことが話題だ。今の常識で考えると社員にたくさんの残業を科す会社はブラック企業の疑いアリ、となりそうだが私が社会人になりたての30年前は私に限らず誰しもよく残業をしたものである。身体はキツイけれど“サービス残業”でなければちゃんと残業代も貰える。管理職に昇進したときには残業代が出なくなるということでそれなりに年収が減ったりもした。

あの頃はよかった、なんてことはなく、さすがに月間で残業が100時間にも近づいてくると身体にガタがくるというか、やはり健康にはよろしくないことだったと思う。一方、管理職には残業代が出ないという制度の方はある意味残業が“サービス残業”になるのであり、それはそれでなんだか損をしている、なんて思ったりもしていたのである。勤務していた会社を退職した今は会社を経営してはいるものの、勤務時間ということでいえばかなり楽になった。

2024年にスタートした医師の働き方改革の中身の中でびっくりしたのは残業時間の上限である。2035年までに段階的に減らすこととはされているものの残業時間の上限は1860時間。月間平均として155時間、1週間にならすと22時間になる。このように規制でもしないと一部の医師はこれを越えた時間、勤務しているということである。

そもそも医者のやることが多すぎやしないだろうか。患者の立場でみれば病気を治す仕事だけをしているようにしかみえなかったりもするのだが、予防や公衆衛生の向上に貢献するといったところまでが医者の領分らしい。これでは休みらしい休みをとるのも難しそうである。

社会疫学分野では「孤独」「孤立」もほとんど病気のようなものであり、健康を害するということでいえば煙草を1日15本、吸っているのと同程度のリスクだとされる。医者が予防にも公衆衛生にも貢献しなければならないのだとすると、「孤独な人」に対して医者は「孤独ではない人」になるよう、介入しなければならないという話になる。

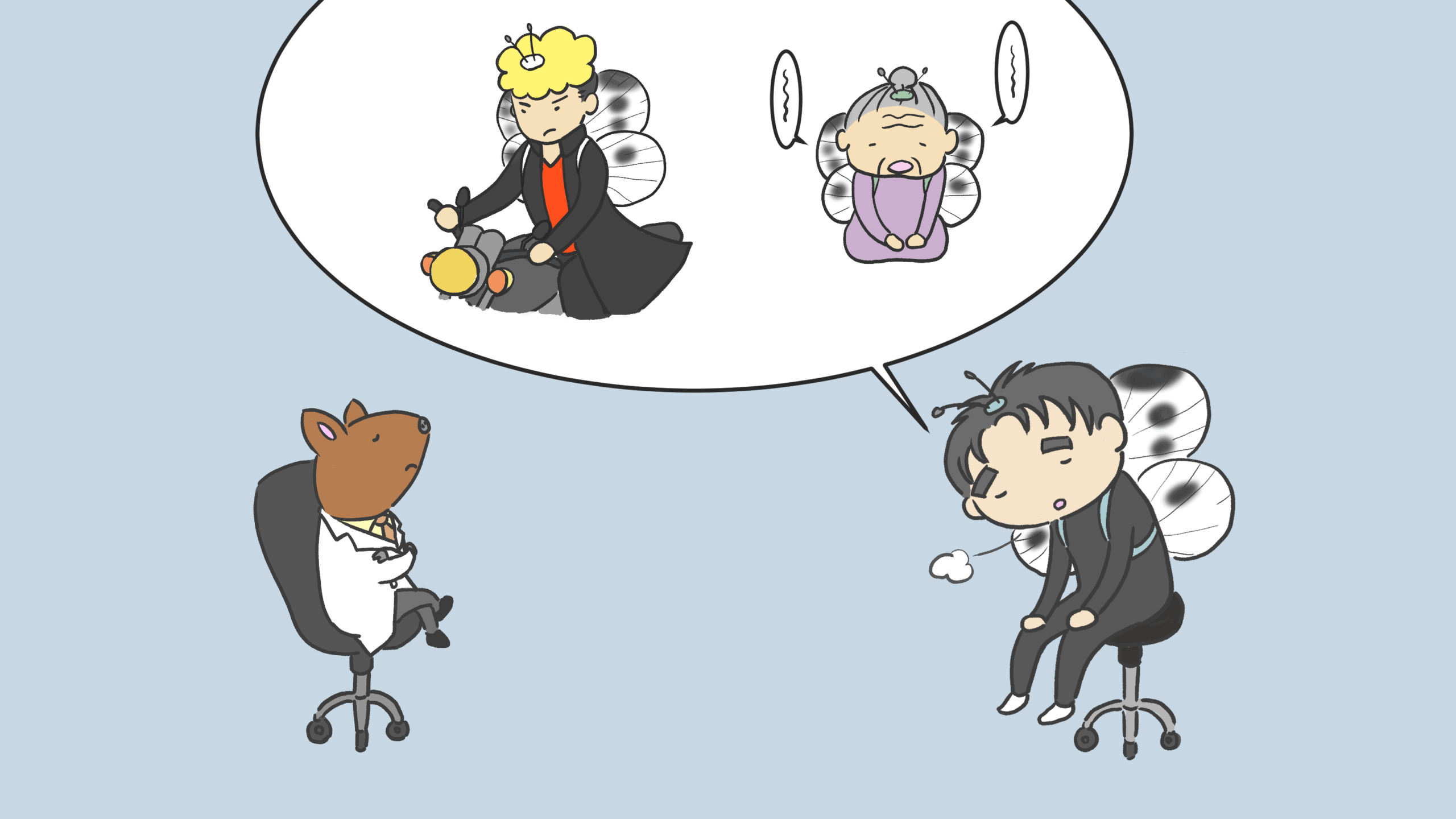

社会疫学分野ではこのような環境の改善によって病気を予防したり健康を増進したりする行為を医薬品の処方になぞらえて「社会的処方」という。精神疾患の患者さんに対しては治療薬を処方するだけで環境が変わらなければ病状が少し改善してもすぐにまた再発してしまう可能性が高い。家には暴力をふるう旦那がいたり、重度認知症の親がいたり不良息子や不良娘がいたりしたら医薬品の処方だけでは“根治療法”にはならない、というわけだ。

同様にして孤独を感じていることが病気の一因なのだとしたら、どうにかしてそこに「社会的処方」をしないとなかなかその病気は治らなかったり再発したりする。

そうは言ってもやはり社会的処方を医者や医療者に強いるのは可哀そうだ。幾度も入院している私にとって医療者は私の命にとってかけがえのない存在である。社会的処方という言葉はその処方する人として医療者が想定されている向きもあるのだが、医療者に限定する必要はないだろう。実際のところ介護を支援するケアマネージャーや、悪行を行って手を焼く同居人を警察が収監する行為も同居する家族にとってみれば社会的処方の一種であるともいえよう。

もはや高齢化社会となった日本において孤独・孤立は大きな社会問題である。医療者のワークライフバランスを守るためにも、私たち市民一人ひとりが自治体の活動などを通してなんらか貢献できることもありそうだ。

以上

コメント