小学3年生の頃だろうか。視力検査で「近視」と判断されるようになった。当時はスマートフォンや携帯用ゲーム機等ももっておらず、本などもあまり読まなかったので、今思えば少し不思議ではある。

「速やかならんと欲すれば則ち達せず、小利を見れば則ち大事成らず」

急げば失敗するし、小さな利益にとらわれていては大きな事を成すことはできない、という意味の孔子の言葉である。遠くが見づらくなることを「近視」というが、目先の利益を過大に評価してしまうことは「近視眼性」という。視力検査での「近視」と同様に、自分の目の前にあることしか目に入らないことを表した言葉なのだろう。

ダイエット中なのに食べ過ぎてしまう、夏休みの宿題を後回しにしてしまう、近視眼性とはこのように身近なところに潜んでいる。勤勉や節約という観点からは、勉強しなかったり、浪費をしてしまったりすることも近視眼性と捉えられるかもしれない。しかし、将来必要ないことだから勉強しない、これから値段が上がりそうだから今買っておくなどの行為は近視眼的とはいえないため、客観的に見た行為だけでは近視眼性があるとはいいきれない。

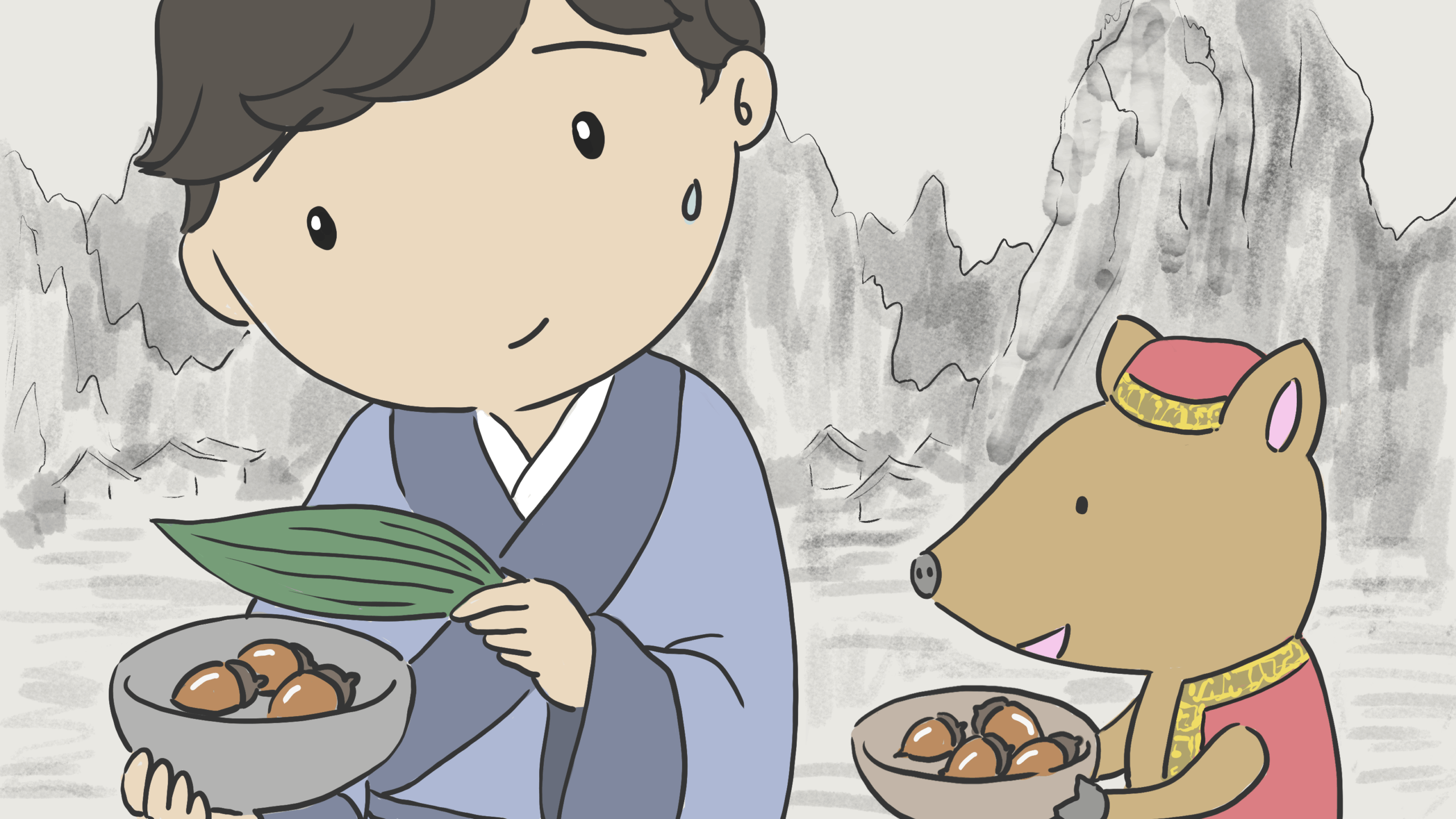

中国戦国時代、宋という国に狙公(そこう)と呼ばれる猿の飼い主がいた。ある時貧しくなった狙公は猿にあたえるどんぐりを減らすことにした。そこで、飼っている猿たちにどんぐりをやるとき、「朝に3つ、夜に4つやる」と言ったら猿たちが怒りだしたので、かわりに「朝に4つ、夜に3つやる」と言ったら猿たちが喜んだ、という話に由来する言葉が「朝三暮四」である。目先の利益にとらわれ、結果が同じことに気づかないことや言葉巧みに人をだますことを表すときに使われるらしい。これもまた近視眼性を戒める言葉といえる。ところが、朝ごはんを多めに食べるという、この話でいう「朝四暮三」の方が体調管理や肥満対策など健康面でメリットが多いという話も聞くため、猿にも猿なりの考えがあったのかもしれない。具体的に何が近視眼的な行為かというのは、やはり難しいところである。

近視といえば、最近の小学生はスマートフォンを持っていることが多いので、目が悪くなりやすいのだろうか。私もスマホを見る時間が長くなったので、「近視」が進行しないか心配である。スマホは様々な機能を持つ便利な機械であり、目先の利益には貢献しやすいといえる。しかし、ときには目を休め、便利な道具と距離を置く時間をつくることも、長い目でみれば大事なことかもしれない。

(オウセイ)

コメント