「落語とは、人間の業(ごう)の肯定である」とは、故立川談志の残した有名な言葉だ。与太郎話をはじめ、落語の主人公は今どきの言葉を使うならば大抵“ダメ人間”あるいは“クズ”などと呼称されそうな人が多い。落語はそのような人たちを肯定しているというわけだ。

「このようにすべきである」「こうしたらいい」などと頭でわかっていながら、実際にはそのようにしていないことばかりとも言える。健康学の分野でいえば、禁煙の失敗やダイエットの失敗がその代表格だろう。頭で考えていることを行動に起こすのは簡単なことではない。

翻って自分自身、これまで「勉強をした方がよい」だとか、「はやく連絡した方がよい」だとか周囲に言われ、自分もその通りだと賛成していながら全然できなかったという記憶がたくさんある。遠い記憶というわけでなく、昨日や今日だって、「もっと運動をした方がよい」だとか、「お菓子を食べない方がよい」だとか思いつつ、実際には運動しないしお菓子を食べてしまう。開き直って言うならば「人間の業(ごう)なので仕方ない」。

行動学分野、特に行動経済学ではナッジなどが有名で、これはちょっとした工夫で行動を変化させる提案がいくつもあるのだが、そのような打ち手をたくさん知っているつもりの私にしてみたら、「少しは効果があるかもしれないが、3日坊主になることが目に見えているな」なんて思うアイデアがほとんどのように感じられる。

そんな中で、心理学分野にて知られるところの、「中途半端は気にかかる」という、ツァイガルニック効果は割とおススメ出来るロジックである。マーケティング分野ではこの効果の利用の仕方として「続きはWebで」とか、TVドラマであれば非常に気になるところでわざわざ打ち切り、次回も視聴させようというやり方が有名だが、日常の行動にもこれは応用可能である。

例えば、読まなければならない本があったとしよう。第1章が100ページもあり、第1章が終わったらそこでコーヒーブレイク。これがよくある読書の仕方であろうが、ツァイガルニック効果を利用する、というのはそこでコーヒーブレイクしないのである。続いて第2章の1ページ、2ページほどを読んでおいて、そこでコーヒーブレイクする。そうすると、中途半端が嫌いな心理が働いて、再び本を読むというハードルはだいぶ下がる。

もちろん、面白いコミック本ならばこんなことをする必要は全くないことだろうが、「読むべきなのに、読めない」ときにはこのようなちょっとした工夫で最後まで読了できる確率が高まるものである。

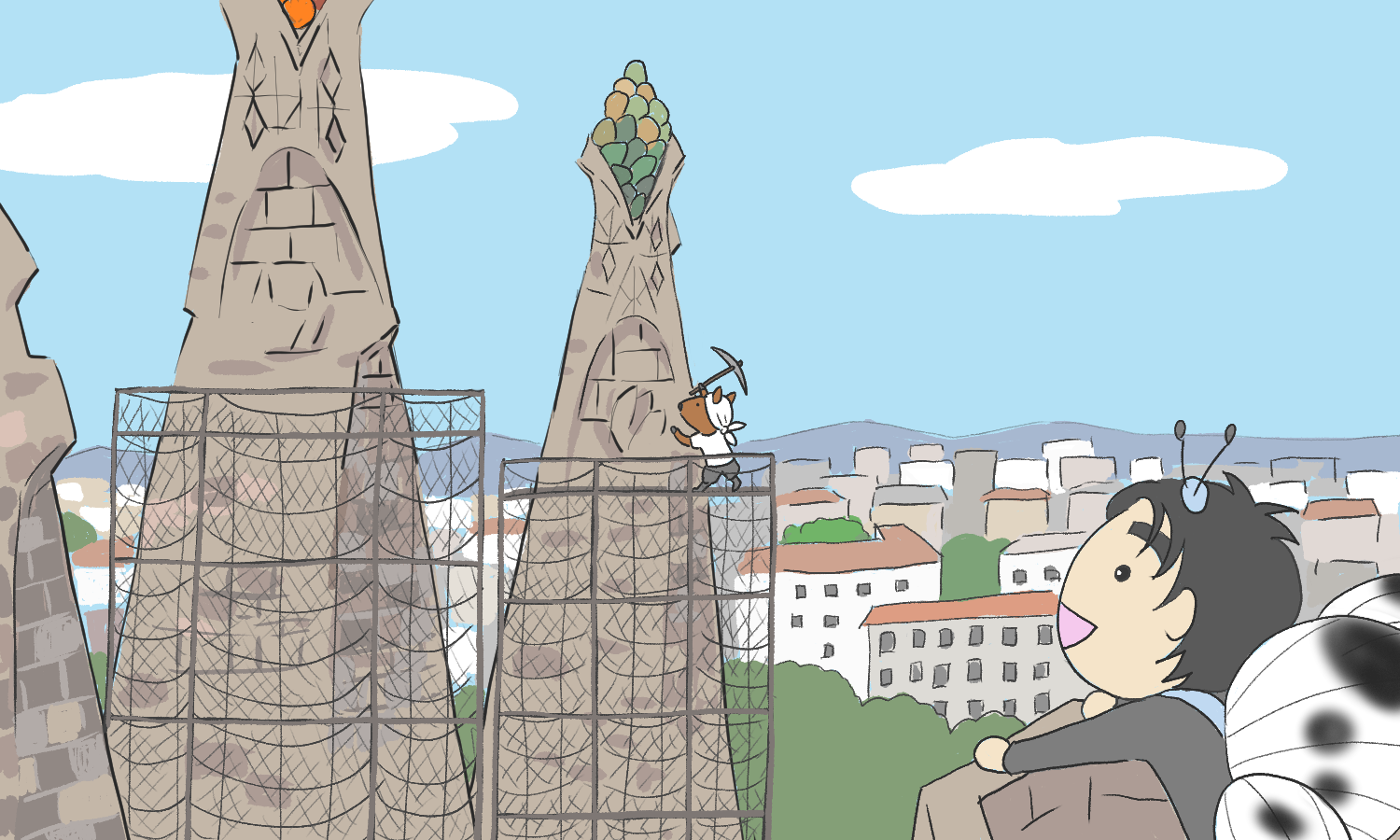

誰しも中途半端は気になるものだ。サグラダ・ファミリアも完成してしまったら他の歴史的建造物との差別化はされなくなり、恐らくは今ほどに注目を浴びたりはしないことだろう。私たち人間も完成された生き物、パーフェクトヒューマンでは無いから魅力がある。

以上

コメント